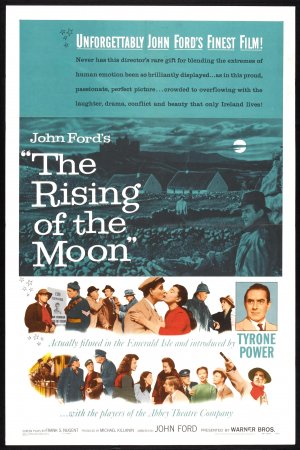

La Salida de la Luna (The Rising of the Moon) (1957)

Nota: 6,5

Nota: 6,5

Dirección: John Ford

Guión: Frank S. Nugent (Historias: Frank O’Connor, Martin J. McHugh, Lady Gregroy)

Reparto: Tyrone Power, Maureen Connell, Eileen Crowe, Cyril Cusack, Maureen Delaney

Fotografía: Robert Krasker

Duración: 81 Min.

Supongo que la definición más legítima y reivindicable de ese término tan sospechoso que es ‘patria’ hace referencia a aquel lugar, existente o no, transitado o incógnito, cuya simple evocación nos produce nostalgia, saudade, morriña o como se tenga a bien denominar. Para John Ford la noción de patria parece conectar con dos espacios: el Sur profundo de los Estados Unidos y la Irlanda de sus ancestros, que portaba oculta en su nombre de nacimiento, John Martin Feeney –o el más gaélico Sean Aloysius O’Fearna, como se presentará en algunas ocasiones-, en su catolicismo irrenunciable, en su afición al alcohol y la pelea, en su vanidad irónica y en su proverbial mal humor. Son dos enclaves geográficos e históricos que comparten, desde el punto de vista del cineasta, una identidad rebelde y orgullosa, complementada con un dechado de valores humanos elementales, puros y primigenios. Dos enclaves, además, retratados ambos con un tono que se aproxima al de un cuento dulce, cálido, familiar. Así pues, estas evocaciones fordianas del Deep South y el Eire eterno son dueñas de un romanticismo que, de pura ingenuidad apasionada, coquetean incluso con lo empalagoso y lo avejentado; siempre, claro, en función de la propensión de cada cual a sumergirse en el entusiasmo narrador de Ford o bien de su tolerancia hacia la nostalgia ajena.

La salida de la luna, también conocida bajo el título de Relatos de Irlanda, es un regalo que, altruistamente -no percibiría sueldo durante el rodaje- John Ford hace a los irlandeses y por tanto, de acuerdo con su lógica, a sí mismo. De igual manera que el placer de descubrir África le impulsaría a embarcarse en Mogambo, La salida de la luna le propicia al maestro una nueva oportunidad de regresar a la tierra de sus padres, a la cual había rendido sincero homenaje, a todo color, en la inolvidable El hombre tranquilo, donde el pequeño pueblo de Innisfree condensaba dentro de su término municipal un perfecto compendio de lo fordiano y, asimismo, una síntesis del paraíso terrenal en el cual, por fin, poder encontrarse a uno mismo. La salida de la luna, oscurecida por la descomunal sombra de El hombre tranquilo –se estrenaría simbólicamente, quedaría fuera de las salas españolas y apenas recaudaría unos 48.000 dólares en todo el mundo-, surge en la filmografía del director norteamericano de forma mucho más modesta, en blanco y negro, con un presupuesto más escueto y ambiciones artísticas y temáticas más limitadas, aunque con idéntico cariño en su génesis e idéntica exaltación de los valores tradicionales y románticos que configuran este particular locus amoenus fordiano.

Plácida y deliberadamente pequeña, la película recopila con la ayuda de la pluma de Frank S. Nugent, guionista de cámara de Ford, tres historias cortas de literatos irlandeses, enhebradas entre ellas por la canción epónima, The Rising of the Moon –que por otro lado desempeña un papel determinante en el argumento último de ellos-, por la presentación cara al público efectuada por otro ilustre descendiente de irlandeses, Tyrone Power -que describe de manera somera sus impresiones del país y las claves culturales del capítulo en cuestión-, y, en definitiva, por la plasmación de ese sentir irlandés tan del agrado del realizador, quien, con innegociable coherencia con su sensibilidad de autor, dictamina que es justamente ‘lo pequeño’ aquello capaz de desvelar ‘lo grande’ que posee una nación o el ser humano en su conjunto.

La introducción del primer relato, The Majesty of the Law, de Frank O’Connor, es explícita en este sentido: se trata de una pequeña anécdota a propósito del encuentro entre el inspector de la policía de una recóndita comarca de la isla verde y un viejo amigo de la zona, dentro de una conversación que, finalmente, destapa un universo de melancolía folclórica irlandesa en el que el pasado se rebela testarudo contra la agonía del presente inexorable, en el que se canta por las viejas costumbres irremediablemente perdidas como el secreto para elaborar aguardiente de brezo y se brinda con licor casero (e ilegal) por los rescoldos atávicos que perduran, irreductibles, en el hoy carente de dignidad y romanticismo. Escenificada bajo las ruinas de una torre nobiliar desgajada por los siglos aunque todavía en pie, hercúlea e imponente, a Ford le seduce la pintoresca anacronía de la situación, análoga a ese sentido del humor sencillo y extemporáneo que chispea en su filmografía y, especialmente, en la defensa irrenunciable de unos códigos y unos valores de vida que, por la simple fuerza de los cambios políticos y sociales, acostumbraban a entrar en conflicto con la realidad circundante. Desde esta perspectiva indómita y honesta a carta cabal, es justificado, por ende, que una acusación de mentiroso sea respondida con una buena mano de mamporros; o que la honra y el castigo de un apellido nada tengan que ver con la ley del Estado, esa construcción antinatural e incomprensible hasta para los defensores del orden común. La fuerza del episodio recae en el diálogo y Ford, casi a medio gas, la ejecuta con una poco favorecedora estética teatral que desemboca en cierto estatismo y acartonamiento. Contrasta, en cambio, el armonioso pictoricismo que lucen las escenas exteriores. El paisaje es parte indisociable del homenaje, y aquí predominará, bucólico, por encima de los siguientes fragmentos.

Perdura en A Minute’s Wait, compuesta a partir de una comedia de un acto de Martin J. McHugh, este apacible costumbrismo, cuyos últimos resabios permanecen inmunes al ajetreo de la vida moderna y a la invasión de costumbres foráneas –de ahí el pitorreo con los pasajeros ingleses, dentro de un juego localista en el que, cabe lamentar, se pierden algunos gags verbales a causa de la traducción-. La pieza, que describe la gran aventura cotidiana que puede suponer el sistemático retraso de un tren en la serenísima Irlanda (siempre que el bar de la estación esté abierto) es el más bufonesco de la antología, y combina el retrato de estereotipos idiosincráticos, debidamente caricaturizados, con un humor que explota en paralelo el ritmo visual de las escenas, hasta desembocar en un desenlace de paroxismo celta a golpe de gaita, desenfreno, coscorrones y carreras. La ligereza intrínseca del capítulo se traslada con acierto al frenético montaje, que transcurre in crescendo a la par que se desarrolla la miríada de intrahistorias que tienen cabida al pie de la vía, entre descensos y subidas al vagón y pintas de cerveza. Paradójicamente, un minuto da para mucho en la tierra donde nunca ocurre nada.

A Minute’s Wait es la parada previa a una clausura donde Ford manifiesta de manera más decidida la vocación patriótica de la cinta, puesto que el vértice de este cierre será Sean Curran (el debutante Donal Donnelly), preso político y héroe en la Guerra de la Independencia Irlandesa, en la que el realizador ya había situado su angustiosa El delator. Por si fuera poco, el viejo truhan libraría su propia guerra nacionalista martirizando durante la filmación a los actores ingleses comparecientes en el reparto. Así las cosas, Ford parece revestir al segmento de un punto más de intensidad y atención, si bien sin perder la desenfadada frugalidad que predomina en la función. Basado en un texto de Lady Augusta Gregory, folclorista irlandesa, la balada popular The Rising of the Moon, un canto en honor de los insurgentes derrotados por los ingleses en la rebelión de 1798, es el leit motiv que sirve para encadenar y propiciar la catarsis de los sentimientos compartidos del pueblo irlandés a uno y otro lado de la ley. Los planos oblicuos y crispados de la cárcel donde Curran espera la ejecución difieren con la retranca que los indígenas emplean a modo de arma arrojadiza contra los británicos y con la calma lírica e imperturbable de las calles húmedas de Galway, bañadas por la luz de la luna. La paz de espíritu en el Edén perdido, solo quebrada por los invasores incapaces de comprender el alma genuina e ingobernable de los irlandeses.

Víctor Rivero