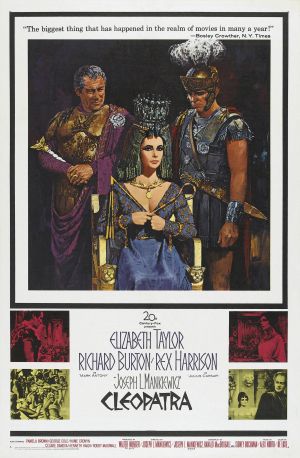

Cleopatra (1963)

Nota: 7

Nota: 7

Dirección: Joseph L. Mankiewicz

Guión: Joseph L. Mankiewicz, Ranald MacDougall, Sidney Buchman

Reparto: Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Pamela Brown, George Cole, Hume Cronyn, Cesare Danova, Roddy McDowall, Martin Landau

Fotografía: Leon Shamroy

Duración: 243 Min.

La tradición advierte acerca de las funestas consecuencias que, para el hombre, acarrea su tendencia natural a la desmesura. El concepto griego de ‘hybris’ implicaba un castigo divino para aquellos que, como el rey persa Jerjes en su intento de construir un puente a través del Helesponto, se excedían en su obscena soberbia. El sol que destruye las alas de cera de Ícaro, hijo de Dédalo, condenándole a perecer destrozado contra las rocas del suelo. Los castigos que el Olimpo reservaba para quienes osaban comparar sus cualidades mortales con las de los mismos dioses. La confusión que, en el Antiguo Testamento judeocristiano, siembra Yahvé entre los constructores de la torre de Babel, erigida para alcanzar el cielo inalcanzable. Al cine, especialmente a Hollywood, versión lujosa y mejorada de la propia vida, no le faltan ejemplos de semejantes puniciones a la inmodestia desatada: Intolerancia, The Lady Vanishes, La puerta del cielo, Corazonada, La isla de las cabezas cortadas. Obras capaces de sepultar en su colosal desmoronamiento carreras, estudios e incluso corrientes de cine.

Cleopatra, uno de los fiascos comerciales más sonados del séptimo arte, a punto estuvo de arrastrar en su descalabro a la Twentieth Century-Fox. Lo cierto es que su estrepitosa debacle significó la postergación de una manera monumental de entender el cine de épica histórica que no se recuperaría hasta la entrada del nuevo milenio gracias al éxito Gladiator, así como, en general, el potenciamiento de la sensibilidad más a pie de calle que nacía con la Generación de la televisión -Sidney Lumet, Martin Ritt, Alan J. Pakula, Robert Mulligan, Delbert Mann,…- y que se confirmaría con el Nuevo Hollywood. Un presupuesto inicial de dos millones de dólares que se engrosaría aterradoramente hasta superar con amplitud los treinta, una producción de más de dos años en la que se reemplazaría el equipo inicial –Robert Mamoulain como director, la actriz afroamericana Dorothy Dandridge como Cleopatra y los actores Peter Finch y Steven Boyd como Julio César y Marco Antonio, respectivamente- y se destruiría todo el material grabado, valorado en 5 millones de dólares; continuas reescrituras del libreto; los 200.000 dólares por 65 piezas de vestuario y 50.000 dólares adicionales que percibiría su estrella, Elizabeth Taylor por cada semana de rodaje extra; su enfermedad crítica, traqueotomía incluida, y el consecuente traslado del set de filmación del húmedo Reino Unido a la soleada Cinecittà de Roma; el desprestigio público de su figura a causa del naciente y ya tormentoso romance con Richard Burton que, a partir de una terrible resaca donde la actriz ejercería de enfermera del maltrecho actor, se prolongaría a lo largo de otras dos décadas, dos matrimonios y once filmes –y cuya esencia tórrida y apocalíptica quizás pudiera quedar sintetizada en, precisamente, una película, ¿Quién teme a Virginia Woolf?-; el montaje inicial de seis horas que el mandamás Darryl F. Zanuck mutilaría para desbaratar el intimismo propuesto por Joseph L. Manckiewicz y sustituirlo por un mayor ardor bélico de sandalia y espada, rechazando también la sugerencia del director de dividir la obra en dos partes. En conclusión, ni la aceptable recaudación de 26 millones de dólares para las arcas de la Fox –de hecho, sería la película más taquillera del año en Estados Unidos-, ni las nueve nominaciones en los Óscar, entre ellas a Mejor película –que perdería ante Tom Jones-, materializadas en cuatro estatuillas de las consideradas ‘técnicas’, no conseguirían paliar la proclamación de Cleopatra como una de las mayores debacles de la historia de Hollywood. Demasiado grande, demasiado pesada. El tiempo, no obstante, ha ido atemperado esta consideración negativa, respaldada asimismo por la recuperación de un montaje más dilatado, de algo más de cuatro horas, y acorde con los deseos originales de Mankiewicz.

Sea como fuere, dejando atrás las sombras de su leyenda negra, ¿merece Cleopatra penar en los infiernos del séptimo arte? El magnetismo de la reina del Nilo había encandilado a la cámara desde los comienzos mismos del cine, hechizada por el exotismo y los misterios de su sensualidad como fuente de poder. La Cleopatra de Mankiewicz no es, empero, una vampiresa en sentido estricto. En la película, Cleopatra emplea deliberadamente su sexualidad como instrumento de influencia –“es una mujer que escoge sus amantes, como un hombre”, exclaman sobre ella, indignados, los militares de la timorata Roma-, fundamentada sobre la carnalidad impúdica (para la época) que lucirá Taylor. Pero éste no es más que uno de los rasgos de un triángulo político-romántico –Julio César, Cleopatra, Marco Antonio-, donde se gobierna como se ama y se ama como se gobierna.

En consecuencia, Cleopatra se convierte aquí en una amante trágica que decide emparejar su porvenir y el de su pueblo, todo uno, al de dos hombres que, por su parte, representan dos maneras de profesar el amor, dos maneras de hacer política y dos destinos prefigurados de antemano. El prudente y racional César, estadista providencial; el temperamental y entregado Antonio, perro de la guerra; uno devoto de la ambición y la posteridad; otro del placer y la vivencia terrenal; ambos en constante cuestionamiento de su ‘romanidad’ a causa de su colisión con el Oriente que encarnan las curvas de la audaz monarca egipcia. Oscurecido por la descomunal construcción de decorados y ambientación histórica, las magníficas líneas que luce el guion, afiladas en su descripción trascendente del poder y el amor, y sobre todo la trabajada construcción de personajes, revelan su verdadera magnitud cuando la vista del espectador logra desprenderse de la espectacular pero frívola aparatosidad del escenario y se concentra en tres individuos frágiles, vulnerables a la enormidad de su cargo, de su nombre, de sus obligaciones de estado. Con la impronta de Mankiewicz, experto retratista de personajes femeninos y escritor de dramas interiores, son el libreto y las interpretaciones –inevitable destacar al maravilloso Rex Harrison-, y no los oropeles y el cartón piedra, los que insuflan vida a Cleopatra, Julio César y Marco Antonio, dueños de una personalidad tan definida como cuidadosamente matizada, aun en las contradicciones a las que empuja su evolución, forzada por un despiadado contexto que no entiende de ideales o intenciones. “¿Recuerdas cuando la reina de Egipto entra en Roma, con todo el desfile y la parafernalia? Al final, se pone delante de Julio César… y le guiña un ojo. Es precioso. Debajo de todo el boato, son dos enamorados.”, afirmaba con rotundidad preclara el cineasta Alexander Payne.

Obviamente, y aunque compone un sugestivo dinamizador de la trama, sobre todo en la primera mitad de la obra, reservada al encuentro entre Cleopatra y Julio César, esta aproximación política a los estertores del Egipto de los faraones y de la República romana muestra una visión bastante extemporánea, caso especial del romanticismo ecuménico de Cleopatra, dibujada como una intelectual de su tiempo que persigue un solo mundo y bajo una sola nación que garantice una paz verdadera e inmutable, y que luego choca violentamente con unas afirmaciones (“Yo soy Egipto”, “Por qué perder el tiempo averiguando qué quiere el pueblo”), que bien podrían salir de la boca de Luis XIV de Francia, instaurador del concepto de despotismo ilustrado. Tanto da, puesto que son lógicas licencias dramáticas. Si se precisa mayor rigor histórico sobre este convulso e interesante periodo, mejor acudir a la magnífica serie Roma, de John Milius. Más cinematográfica e igualmente fascinante es en cambio esa noción fatalista que impregna la relación entre tres seres que intuyen premoniciones funestas, incapaces de sobreponerse a sus debilidades –la epilepsia y el sometimiento al Senado de César, la pasión visceral y la alargada sombra de su antecesor para Antonio, la decadencia del Egipto de Cleopatra-; incapaces de detener la inexorable caída de la arena del reloj y de conservar ese paraíso común a orillas del Nilo.

Claro que, después del elogio, tampoco conviene enterrar el gran desequilibrio que padece el filme y que se va haciendo más y más evidente a medida que se acumula el metraje. ¿Recuperar los más de 100 minutos proyectados por Mankiewicz compensarían la irremediable fatiga que aparece durante el melodrama amoroso de Cleopatra y Marco Antonio, enredado en un juego mortal que no solo compete al tira y afloja entre amantes, sino a dos naciones que se necesitan y depredan? Difícil especular al respecto. Se diría que siguiendo esta estructura díptica que el realizador de origen polaco ofrecía a Zanuck, la segunda mitad de Cleopatra se inunda de un romanticismo febril al que le hubiera sentado fenomenal una mayor concisión narrativa que estimulase las resonancias líricas y elegíacas del idilio en vez de ahogarlas en el exceso y la grandilocuencia. Un relato en el que Cleopatra y Antonio parecen equipararse a las clásicas parejas de amantes forajidos de la filmografía de Nicholas Ray –otro director que vendería su arte a la confección artesanal de épica histórica con productos tan insoportables como Rey de reyes-. Dos delicados amantes, desamparados ante el acoso de la sociedad, de los elementos e incluso de los dioses, y que se inmolan juntos como último acto de rebeldía y pasión. El amor eterno, más grande que los imperios, que la Historia. Que la vida misma.

Victor Manuel Rivero