Federico Luppi fallece en un lugar en el mundo

A los 22 años ya había consumido toneladas de cine, pero nunca había experimentado la sensación que me provocaría la primera intervención de Federico Luppi en Lisboa (1999). Aunque no me estaba disgustando la tercera película de Antonio Hernández, había empezado a verla con el único propósito de disfrutar la interpretación de Carmen Maura y no esperaba propina. Confieso que, por aquel entonces y pantalla mediante, Luppi y servidor no habíamos enfrentado nuestras miradas. Sin embargo, mis oídos no eran ajenos a sus hazañas.

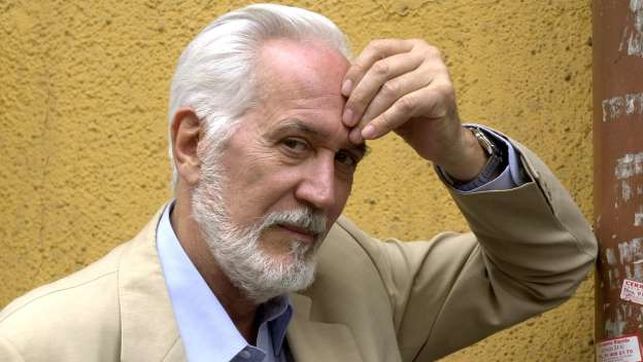

Habiendo transurrido la mitad del metraje, alguien llama a la habitación de un motel en medio de ninguna parte y la protagonista abre la puerta para toparse con el escorzo de un hombre que, con la parsimonia de quien se sabe dominador de la situación, gira sobre sí mismo y muestra su rostro a la cámara. En ese mismo momento la televisión se transformó en pantalla de cine al sentir esa explosion de carisma y personalidad de un actor cuya mirada era capaz de someter la voluntad del espectador y prolongar indefinidamente la duración de cualquier plano. O al menos así lo recuerdo yo. Con la excepción de Marlon Brando en Apocalipsis Now (1979) y Orson Welles en El tercer hombre (1949) jamás había presenciado semejante golpe de autoridad en tan pocos fotogramas: sin previo aviso, un actor secundario se apodera de la película e impone su recuerdo para la eternidad, relegando al olvido todo lo que le rodea. Y así fue como Lisboa me creó la imperiosa necesidad de recorrer la filmografía de ese Dios de pelo canoso que deslumbraba con su sola presencia.

Comencé a seguir mi particular camino de baldosas amarillas y descubrí que Luppi tenía el don de la infalibilidad: independientemente de la calidad de la producción, sus interpretaciones siempre se vestían de gala. Así llegue al punto álgido de su carrera: el matrimonio profesional con Adolfo Aristarain, comparable a otros grandes binomios de la historia del cine como el de Martin Scorsese y Robert de Niro, Roberto Rosellini e Ingrid Bergman o Wong Kar-wai y Tony Leung. Jamás olvidaré su forma de recuperar la dignidad en Tiempo de revancha (1981), la honestidad que desprendía su sicario en Ultimos días de la víctima (1982), su responsabilidad social en Un lugar en el mundo (1992), su manera de filosofar sobre los misterios de la vida en Martin (Hache) (1997) o la inolvidable historia de amor que protagonizó junto a Mercedes Sampietro en Lugares comunes (2002).

Sin lugar a dudas podríamos afirmar que Federico Luppi ha sido uno de los mejores representantes del ser humano en la gran pantalla: si le pinchaban, sangraba; si le hacían cosquillas, reía; si le envenenaban, moría; si le agraviaban, juraba venganza; y si le encargaban una interpretación, el se ponía en la piel del hombre y no del personaje. Federico, qué bueno que viniste… para quedarte.

Carlos Fernández Castro