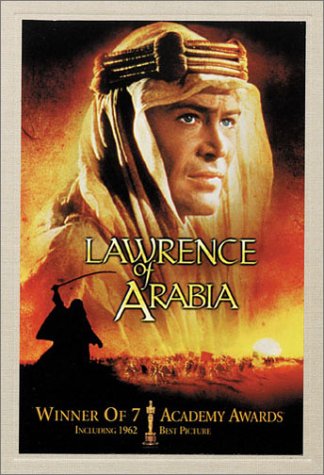

Lawrence de Arabia (Lawrence of Arabia, 1962)

Nota: 10

Nota: 10

Dirección: David Lean

Guión: Robert Bolt, Michael Wilson

Reparto: Peter O’Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Jack Hawkins, Anthony Quinn, Anthony Quayle, Claude Rains

Fotografía: Fred A. Young

Duración: 222 Min.

El hombre mira la llama, abrasadora e hipnótica, y encuentra el destino que perseguir. Lawrence de Arabia representa tradicionalmente el ejemplo de cómo conjugar lo épico y lo íntimo, la espectacularidad de la superproducción cinematográfica con el estudio de los personajes que viven la historia -o que viven en la Historia-. Lawrence de Arabia es la aventura interior de un hombre de carne y hueso, de un símbolo idealizado, de un personaje novelesco que parece sacado de las odiseas tortuosas de Joseph Conrad, sometido a las fuerzas incontrolables que padece todo aquel se que ha rebelado contra las órdenes de entidades superiores, sean estas divinas, naturales o sociales. Lawrence de Arabia no es tanto la recreación de la participación del oficial británico T.E. Lawrence en la Rebelión árabe contra el Imperio otomano, como la reconstrucción del caótico puzle de su personalidad, el intento de resolución de un enigma psicológico tan turbulento como fascinante. «¿Se merecía realmente semejante homenaje en un lugar como este?», pregunta un sacerdote en la introducción de la obra, ubicada en la catedral de San Pablo de Londres. «¿Nos puede decir quién era Lawrence?», inquiere un periodista a aquellos que coincidieron con él, mas aseguran no haberle conocido en verdad. Lawrence de Arabia es un interrogante ardiente.

Amanece grandiosamente en el desierto eterno. Al contemplar el relato de sus hazañas, uno no sabe a ciencia cierta si T.E. Lawrence emprende su propia unción semidivina o su propio martirologio. Probablemente ambas. A pesar de su relevancia histórica, de su exigencia militar o del fabulador exotismo de su localización, los hechos -de por sí bastante controvertidos en lo referente al papel del británico en ellos- quedan relegados a un segundo plano, con una precisión cuestionable y casi a modo de excusa argumental, a la que pertenecen entonces igualmente los caracteres más pintorescos, caso del caricaturizado Auda Abu Tayi que interpreta Anthony Quinn burdos prostéticos mediante. La tensión dramática de la narración emana directamente de la fragilidad, de la complejidad y de las contradicciones del protagonista; del azote de sus demonios y sus ángeles que, en efecto, parecen manifestarse en la última carga contra el enemigo turco en cruenta retirada. Por un lado escucha «sin prisioneros», la llamada a la sangre; por el otro, «Damasco», el bien a priori pretendido.

En T.E. Lawrence, pues, comparece de forma violenta la dualidad que anida en todo ser humano, aquí manifestada en un doble carácter de libertador y de iluminado peligroso, en ocasiones no muy distante de un capitán Ahab en pos de la sobrenatural ballena blanca o de un Kurtz inmerso en el corazón de las tinieblas. Da la vida y la quita. Le estrechan la mano con admiración y vociferan en su rostro que sus actos son un ultraje al más elemental sentido de la humanidad. En los fotogramas, la sombra y el reflejo comparecen de cuando en cuando para que Lawrence se observe en la imagen que proyecta, en la huella que imprime.

El afilado guion del dramaturgo Robert Bolt, calculadamente literario y arrebatado pero ágil y dinámico, tan rico en lo que dice como en lo que sugiere, campo abonado para la narración visual de David Lean, compone un océano inestable, de aguas procelosas y poderosos torbellinos, en el que palpitan pulsiones mesiánicas, blasfemas, de culpa, de grandeza, de pecado, de piedad, de erotismo, de vanidad, de inconformismo, de orgullo, de desarraigo, de fatalismo. El deseo, la desesperación. La egomanía, el autodesprecio. El amor, la muerte. La trascendencia, la autodestrucción. T.E. Lawrence, asimilado en carne viva por Peter O’Toole -otro hombre en problemas-, aparece como un alma en constante conflicto con el entorno y, particularmente, consigo mismo. Desde su moralidad sensible y pura, su pasión lo sumerge en una paulatina oscuridad que alcanza su cénit en una mazmorra otomana repleta de atracción por el dolor, de sexualidad latente y, fruto de ello, de evidente fetichismo. El centelleo de sus ojos azules se extravía y apaga progresivamente. Las fanfarrias triunfales se pierden, la espléndida fotografía se vuelve tenebrosa.

Lawrence de Arabia se aleja de la leyenda, que por entonces ya había comenzado a quebrarse en el propio Reino Unido. Y, en el contexto del filme, el encargado de imprimir esta leyenda, que diría John Ford, es un reportero de guerra escéptico, que emplea la cámara como otros empuñan el rifle y consciente del proceso de blanqueamiento que exige la construcción de un mito que, por supuesto, cumple un servicio interesado -la propaganda bélica-. Complementando al personaje, como parte del escenario que lo afecta y condiciona, la película perfila con profundo desencanto las relaciones de colonización, sometimiento, cinismo y engaño que dominan las estrategias geopolíticas de este periodo -con los grandes imperios europeos ya caducos pero aún en pie- y de otros por venir.

Los soñadores y los oprimidos por las ataduras de la sociedad ocupan una parte fundamental de la filmografía de Lean. El cineasta muestra una predilección por sus anhelos y debacles románticas. Es comprensivo con su tragedia personal, pero no es incondicional hacia ellos, ni cree que su triunfo deba ser una recompensa obligatoria a su carácter excepcional. Lean encuadra a T.E. Lawrence en paisajes sobrecogedores y sobrehumanos, que se prestan a espolear la dimensión mítica y hasta bíblica o providencial que el personaje asume como respuesta a su propia existencia. Excesivo y obsesivo, T.E. Lawrence invoca el espíritu de héroes ancestrales, de semidioses atávicos, de cosmovisiones homéricas. Su epopeya no difiere demasiado de la de otro megalómano retrato biográfico y marcial, Patton, otro poeta-guerrero anacrónico, nacido en tiempos que no son los suyos. Individuos, pues, que pertenecerían más en el periodo histórico, aun abierto a la fantasía, de otro tercer biopic incontenido e incontenible, el Alejandro Magno de Oliver Stone, que explora la figura del conquistador extraordinario y trágico por excelencia, víctima de una sensibilidad extemporánea.

Por quién o por qué cabalga Lawrence, un hombre que ha de escoger su propio nombre desde la nada de su bastardía, que escribe su propio destino desoyendo las admoniciones de peligro o destrucción. El interrogante no se agota.

Víctor Rivero